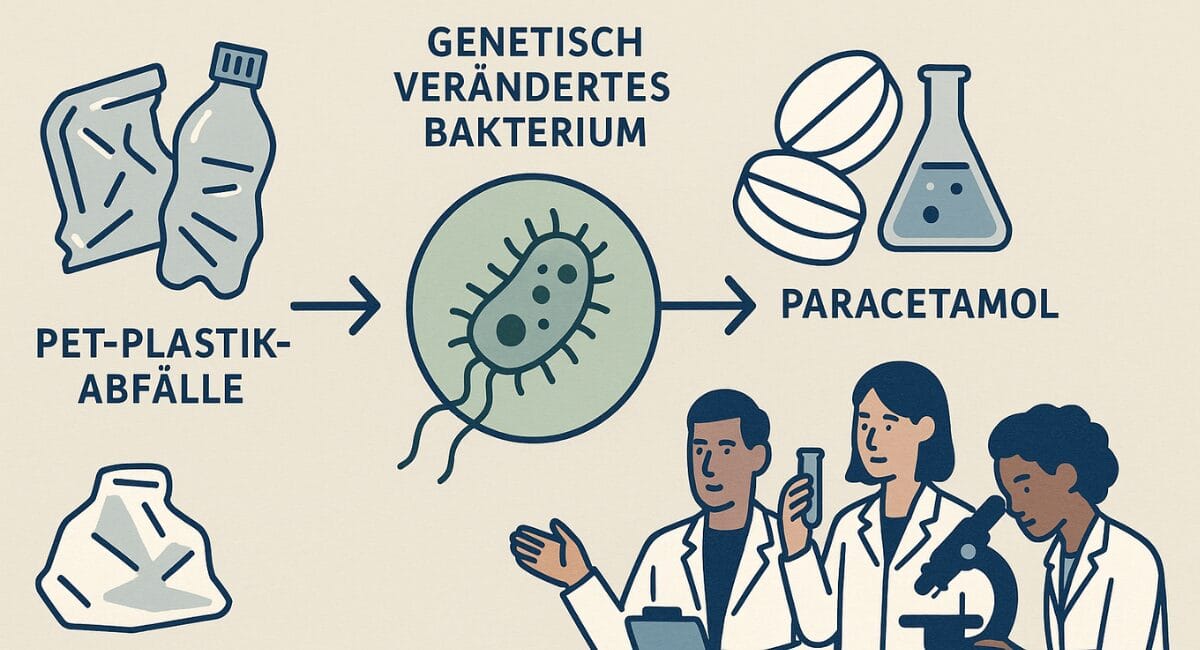

Ein Forschungsteam der Universität Edinburgh hat eine Methode entwickelt, um PET-Kunststoffabfälle mithilfe genetisch veränderter Bakterien in den Wirkstoff von Paracetamol umzuwandeln. Die Technik könnte die Herstellung des Schmerzmittels revolutionieren – klimaneutral und nachhaltig.

Ein Forscherteam des Wallace Lab an der Universität Edinburgh hat ein Verfahren vorgestellt, mit dem das Schmerzmittel Paracetamol aus Kunststoffabfällen hergestellt werden kann. Zum Einsatz kam dabei gentechnisch verändertes Escherichia coli, das Terephthalsäure – ein Abbauprodukt des Kunststoffs Polyethylenterephthalat (PET) – innerhalb von 24 Stunden in Paracetamol umwandeln kann. Der Prozess erzeugt kaum CO₂-Emissionen und könnte die derzeitige, fossile Produktion des Wirkstoffs langfristig ersetzen, heißt es aus Schottland.

Plastikmüll als Rohstoffquelle

Paracetamol wird bislang auf Grundlage fossiler Rohstoffe wie Erdöl industriell hergestellt. Dabei entstehen jährlich tausende Tonnen CO₂, wie Expertinnen und Experten betonen. Angesichts knapper werdender Ressourcen und des steigenden Bedarfs an Arzneimitteln bestehe ein wachsendes Interesse an klimafreundlicheren Alternativen.

Zugleich stelle die Verwertung von PET-Kunststoffen eine große Herausforderung dar. Weltweit fallen laut Forschung jährlich mehr als 350 Millionen Tonnen PET-Abfälle an, die häufig auf Deponien oder in den Meeren landen. Zwar existieren Recyclingverfahren, doch diese erzeugten oft Produkte, die wiederum schwer abbaubar seien und zur fortdauernden Umweltbelastung beitragen.

Fermentation ersetzt fossile Chemie

Im Labor gelang es dem Forschungsteam, mithilfe eines Fermentationsprozesses – vergleichbar mit dem Brauprozess – den Ausgangsstoff Terephthalsäure bei Raumtemperatur nahezu emissionsfrei in Paracetamol umzuwandeln. Die Erfolgsquote lag laut Team bei rund 90 Prozent.

Professor Stephen Wallace, Leiter des Projekts und UKRI Future Leaders Fellow, erklärte, die Ergebnisse zeigten, dass PET nicht zwangsläufig in weiteres Plastik umgewandelt werden müsse. Stattdessen lasse sich der Kunststoff durch Mikroorganismen in wertvolle chemische Produkte transformieren – mit potenziellen Anwendungen in der Medizin.

Zusammenarbeit mit Industriepartnern

Die in Nature Chemistry veröffentlichte Studie wurde durch ein EPSRC CASE-Stipendium und das Pharmaunternehmen AstraZeneca finanziert. Unterstützt wurde das Projekt zudem durch Edinburgh Innovations, die Kommerzialisierungseinheit der Universität.

Die Universität Edinburgh zählt laut eigenen Angaben zu den führenden Einrichtungen im Bereich der Engineering Biology in Großbritannien. Die Forschung verknüpft Prinzipien des Ingenieurwesens mit biologischen Prozessen, um neue Produkte und Materialien zu entwickeln.

Ian Hatch, Leiter der Beratungsabteilung von Edinburgh Innovations, betonte, dass Engineering Biology entscheidend zur Reduzierung fossiler Abhängigkeiten beitragen könne. Unternehmen wie AstraZeneca sollen dabei helfen, neuartige biotechnologische Verfahren in marktfähige Anwendungen zu überführen.

Quelle: Universität Edinburgh