Im internationalen CORNET-Forschungsverbund arbeiten verschiedene Partner daran, Kunststoff-Rezyklate umfangreich zu analysieren. Ziel ist es, die Sicherheit von Rezyklaten weiter zu verbessern und so den Weg für ihren Einsatz in neuen Lebensmittelverpackungen zu ebnen, wie er bis 2030 notwendig sein wird.

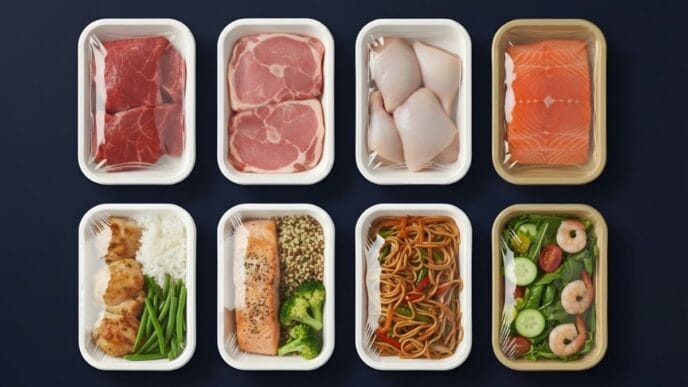

Die neue EU-Verordnung für Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) fordert verpflichtende Rezyklatanteile für Kunststoffverpackungen. Doch wie können diese umgesetzt werden? Internationale Konzerne sprachen sich bereits in der Vergangenheit im Rahmen von „Plastic Pledges“ für mehr Rezyklat in ihren Produkten aus. Während diese Vorgaben für PET-Getränkeflaschen dank erprobter Materialien und Prozesse bereits in Sichtweite liegen, stellt sich die Situation beim Großteil der Lebensmittelverpackungen – bei Polyolefinen, wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), sowie Polystyrol (PS) deutlich schwieriger dar. Für diese bestehen aktuell nur Nischenlösungen, und am Markt gibt es kaum Material, das sich für sensible Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen eignet. Dennoch muss der Rezyklatanteil in diesen Verpackungen bis 2030 zehn Prozent Rezyklat betragen, eine Mammutaufgabe für die Industrie.

Die EU setzt mit der neuen Kunststoff-Recyclingverordnung (EU) Nr. 2022/1616 Schritte, um innovative Prozesse zu fördern und damit das Polyolefin-Recycling voranzutreiben. Eines ihrer Ziele: die Datensammlung von Materialien und etwaige Verunreinigungen, die im Rezyklat aus der Haushaltssammlung (=Post-Consumer Rezyklat, PCR) auftreten können. Doch die Hürden sind hoch.

„Die European Food Safety Authority (EFSA) prüft die Recyclingprozesse nach strengen „Worst-Case“-Szenarien, die mögliche Fehlanwendungen wie das Befüllen von Verpackungen mit Benzin, Pestiziden oder Giftstoffen berücksichtigen. Kritische Substanzen wie Mutagene dürfen nur in minimaler Konzentration vorhanden sein, und äußerst niedrige Grenzwerte müssen eingehalten werden. Für PET liegen Daten über die praktische Wahrscheinlichkeit einer Fehlbefüllung durch Konsumentinnen und Konsumenten bereits aus diversen Forschungsprojekten vor. Doch wie hoch die Belastung von Polyolefin- und Polystyrol-Rezyklaten ist, bleibt vorerst ungewiss.“

Elisabeth Pinter, OFI-Forschungsprojektkoordinatorin

Forschung – der Schlüssel zur effizienten Umsetzung

Im internationalen CORNET-Forschungsverbund arbeiten Projekte wie „PolyCycle“ und „SafeCycle“ daran, Kunststoff-Rezyklate umfangreich zu analysieren. In Österreich sind das Österreichische Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI) und die FH Campus Wien beteiligt, während in Deutschland das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) mitwirkt. Unter der Koordination des Kunststoff-Clusters der ecoplus (Niederösterreichs Wirtschaftsagentur) und der Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e. V. (IVLV) bündelt man die Kompetenzen. Ergänzt wird die Initiative von zahlreichen Firmenpartnern aus dem EU-Raum. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette des Recyclings von Kunststoffverpackungen effizient zu erfassen und voranzutreiben.

„Für die Analyse der Rezyklate setzen wir auf die Kombination aus chemischer Analytik und biologischen Testsystemen, sogenannte In-vitro-Bioassays. Diese Methode wurde bereits im Forschungsprojekt ‚Migratox‘ entwickelt und validiert. Man wendet sie schon im Virgin-Kunststoffbereich an, der Einsatz in der Rezyklatuntersuchung ist jedoch ein Novum.“ Natascha Matausch, Forscherin am OFI

Wie funktionieren die Methoden in Kombination? Die chemische Analytik spürt mögliche Substanzen und Kontaminationen in den Rezyklaten auf, während die In-vitro-Bioassays gesundheitliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper bewertet. Insbesondere der Ames Test kommt hier zum Einsatz. Er detektiert bereits geringe Mengen an mutagenen Substanzen, die kritische Effekte auslösen können und unbedingt vermieden werden müssen. Abschließend werden die Ergebnisse der verschiedenen Methoden zusammengeführt, um systematische Probleme gezielt zu identifizieren.

Etiketten und Direktdrucke nach dem Recycling kritisch

Dank tatkräftiger Unterstützung der Firmenpartner wurde eine beachtliche Anzahl an Rezyklaten mit den Methoden analysiert. Besonders positiv stachen dabei PET-Materialien hervor. Diese wiesen kaum Kontaminationen oder toxikologisch bedenkliche Effekte auf. Ein wenig überraschendes Ergebnis, da PET seit vielen Jahren erfolgreich recycelt wird und die Getränkeflaschenfraktion sowie zugehörige Technologien von der EFSA bereits mehrfach geprüft und für sicher eingestuft wurden.

Anders fiel das Ergebnis bei Polyolefinen und Polystyrol aus. Einerseits wurden Materialien identifiziert, die vielversprechendes Potenzial für den erneuten Einsatz in Lebensmittelverpackungen zeigen. Andererseits traten jedoch systematische Probleme in einer Vielzahl von Rezyklaten auf, die deren Wiedereinsatz (noch) erschweren.

„Um die Ursache dieser Auffälligkeiten genauer zu untersuchen, definierten wir in Zusammenarbeit mit unseren Firmenpartnern Proben und stellten unterschiedliche Theorien zur Herkunft der Verunreinigungen auf. Schnell wurde klar, Diversität und die dekorative Vielfalt der Polyolefin und Polystyrol-Verpackungen spielen eine zentrale Rolle.“

Christian Kirchnawy, OFI-Projektmanager

Besonders Etiketten tragen dazu bei, dass während des Recyclingprozesses zahlreiche Reaktionsprodukte entstehen, die die Sicherheitsbewertung nach einer erneuten Wiederverarbeitung erschweren können. Christian Kirchnawy: „Unsere Analysen zeigten, dass vor allem stark bedruckte Materialien wie Etiketten, In-Mould-Labels oder flächige Direktdrucke nach dem Recycling kritisch sind. Während die Proben im ‚Virgin‘-Zustand noch als unbedenklich galten, wurden nach starker Erhitzung und Recycling toxikologische Effekte identifiziert.“

Die genauen Ursachen und Mechanismen für die Entstehung kritischer Substanzen konnten im Rahmen des Projekts noch nicht abschließend geklärt werden. In einem geplanten Folgeprojekt wollen die Forschungspartner diese offenen Fragen angehen und die Auswirkung dekorativer Elemente auf die Sicherheit von Rezyklaten genauer untersuchen. Im Fokus stehen dabei die Eignung verschiedener Farbsysteme sowie innovative Ansätze wie Deinking oder Delabelling, um diese Stoffe effizient zu entfernen. Das übergeordnete Ziel bleibt, die Sicherheit von Rezyklaten weiter zu verbessern und so den Weg für ihren Einsatz in neuen Lebensmittelverpackungen zu ebnen, wie er bis 2030 notwendig sein wird.

Quelle: OFI