Mit der neuen EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) rücken nicht nur Produktverpackungen, sondern auch Tertiärverpackungen wie Paletten und Transportbehälter in den Fokus regulatorischer Anforderungen. Denn auch sie gelten im Sinne der Verordnung als Verpackung und müssen künftig wiederverwendbar, rückführbar und dokumentiert nutzbar sein.

Ab August 2026 gelten erstmals EU-weit verbindliche Vorschriften, die auch den Einsatz und die Wiederverwendung von Transportverpackungen wie Paletten, Kisten und Containern regeln. Ziel ist es, eine europaweit einheitliche Grundlage für die Reduktion von Verpackungsabfällen zu schaffen und die Kreislaufführung von Materialien konsequent, auch im Bereich der Logistik und Transportverpackung, zu fördern. Damit entsteht ein erheblicher Handlungsdruck für Unternehmen, die bislang Einwegstrukturen oder informelle Rückführungsprozesse nutzen.

Was auf den ersten Blick nach zusätzlicher Bürokratie klingt, eröffnet in Wahrheit große Potenziale. Unternehmen, die auf strukturierte Mehrweg- und Pooling-Systeme setzen, sichern sich regulatorische Sicherheit, wirtschaftliche Effizienz und gestalten ihre Logistik zukunftsfähig.

Paletten entwickeln sich so vom logistischen Pflichtbaustein zum strategischen Hebel für eine nachhaltige, ressourcenschonende Lieferkette. Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Rolle von Ladungsträgern in der PPWR-Strategie.

Fragen & Antworten zur Umsetzung der PPWR im Bereich Transportverpackungen

- Warum werden Paletten und andere Ladungsträger jetzt zum Thema für die PPWR?

Weil sie Verpackungen im Sinne der PPWR sind. Die Verordnung klassifiziert Transporthilfsmittel wie Paletten als Tertiärverpackung und verpflichtet Unternehmen, die sie in Verkehr bringen, also Hersteller, Importeure oder auch Handelspartner, zur Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien: Wiederverwendbarkeit, Rückführbarkeit und Nachweisbarkeit.

Damit geraten logistische Komponenten, die bislang vor allem unter Kostengesichtspunkten betrachtet wurden, in einen neuen strategischen Kontext, nämlich als Beitrag zur Erreichung von Klimazielen und regulatorischer Konformität.

- Welche Anforderungen stellt die PPWR konkret an Ladungsträger?

Die Verordnung definiert für Verpackungen, und damit auch für Tertiärverpackungen, verbindliche Quoten zur Wiederverwendung:

a) 40 % bis 2030

b) 70 % bis 2040

Diese Vorgaben gelten sowohl für unternehmensinterne wie auch nationale Transporte. Entscheidend ist, dass der Einsatz von Paletten in ein strukturiertes Wiederverwendungssystem eingebettet ist, das folgende Anforderungen erfüllt:

- Mehrfachverwendung über dokumentierte Zyklen

- rückverfolgbare Logistik

- Konformität mit Design- und Materialanforderungen

- Berichtspflichten zur Nutzung und Rückgabe

- Wie lässt sich das Thema Wiederverwendung in bestehende Logistikprozesse integrieren?

Der Umstieg auf Mehrweg funktioniert in der Regel ohne tiefgreifende Umstrukturierungen, wenn die richtigen Partner im Spiel sind. Offene Pooling-Systeme, wie beispielsweise das von PAKi Logistics, lassen sich einfach in bestehende Prozesse einbinden.

Wichtig sind:

- eine klare interne Rollenverteilung,

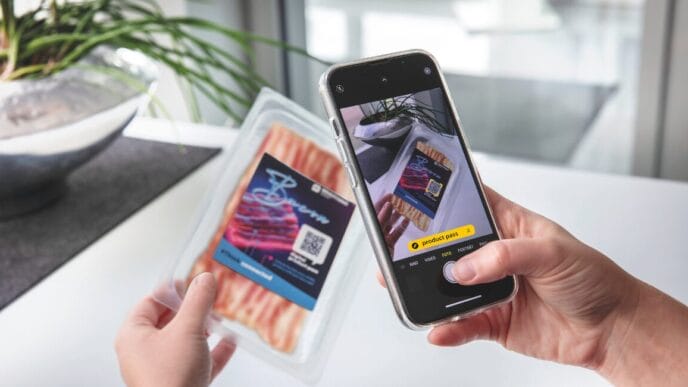

- die Integration digitaler Rückverfolgungssysteme,

- und eine strukturierte Zusammenarbeit mit dem Dienstleister.

Für international tätige Unternehmen besonders relevant: Die PPWR gilt grenzüberschreitend. Wer europaweit Waren transportiert, sollte daher auf Systeme setzen, die EU-weit harmonisiert verfügbar und rechtlich abgesichert sind.

- Wie lassen sich Nachhaltigkeitsziele zusätzlich durch Ladungsträger unterstützen?

Durch intelligente Steuerung und Digitalisierung lassen sich CO₂-Emissionen nicht nur messen, sondern aktiv senken. Im Bereich der Transportverpackungen bieten sich standardisierte Pooling-Systeme als pragmatische Lösung an. Sie ermöglichen nicht nur die Wiederverwendung und Rückführung von Ladungsträgern, sondern stellen auch die notwendige Dokumentation für regulatorische Nachweise zur Erfüllung der PPWR-Anforderungen bereit. Pooling-Systeme bieten somit vier zentrale Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit:

- Tracking & Tracing zur besseren Planung und Transparenz

- CO₂-Rechner zur ESG-konformen Dokumentation

- Effizienzgewinne durch Optimierungstools zur Reduktion von Leerfahrten

- Ressourcenschonung durch Vermeidung von Einwegverpackungen,

In Verbindung mit intermodalem Verkehr, z. B. der Kombination aus Straße und Schiene oder CO₂-reduzierten Transportpartnern (Stichwort: Biofuels oder E-Lkw) entsteht ein deutlich nachhaltigeres Gesamtbild. Ein Beispiel: In einem gemeinsamen Projekt mit Internationale Transporte Scholz GmbH hat PAKi Logistics eine vollständig mit Bio-Fuels betriebene Lkw-Flotte integriert und so eine durchgehend nachhaltige Transportlösung vom Absender bis zum Empfänger realisiert.

- Welche wirtschaftlichen Vorteile bringt die Umstellung auf Pooling mit sich?

Neben der regulatorischen Sicherheit ist insbesondere die Kosteneffizienz ein entscheidendes Argument:

- Unternehmen müssen keine eigenen Paletten Bestände mehr vorhalten.

- Lagerkosten, Verluste und Verwaltung werden deutlich reduziert.

- Die Nutzung erfolgt bedarfsorientiert, nach dem Pay-per-Use-Prinzip

- Pooling ermöglicht bessere Planbarkeit und Auslastung.

Durch digitale Schnittstellen lassen sich zudem Prozesse automatisieren, Reports erstellen und Nachhaltigkeitskennzahlen effizient in ESG-Systeme überführen.

Fazit

Paletten und andere Ladungsträger sind längst mehr als bloß logistische Hilfsmittel. Sie sind entscheidende Bausteine nachhaltiger Lieferketten. Wer heute auf strukturierte Wiederverwendungssysteme setzt, erfüllt nicht nur kommende gesetzliche Vorgaben, sondern stärkt die eigene Zukunftsfähigkeit wirtschaftlich, ökologisch und regulatorisch.